「古いお札、いつ返納すればいいの?」「いただいた神社まで行けない場合はどうする?」 そのような疑問を持つ方は少なくありません。お札は、神様や仏様の分身であり、私たちの願いや日々の平穏を見守ってくださる大切な存在です。だからこそ、その扱いには感謝の気持ちを込めた正しい作法が求められます。

目次

お札の基本的な意味

お札は、単なる紙切れではなく、神様や仏様の「御霊(みたま)」が宿る依代(よりしろ)です。家に祀ることで、家族の安全や日々の幸せを守ってくださる役割があります。

神仏の御霊を分かちいただく

お札は、神社であれば神様、お寺であれば仏様の分身として、その御霊をいただくものです。

家庭の守り神としての役割

神棚や特定の場所に祀ることで、その家や家族の健康、安全、繁栄を見守る存在となります。

厄除け・開運の象徴

悪い気を遠ざけ、良い運気を引き寄せるための「お守り」としての意味も持ちます。

一年間の加護への感謝

一般的に、お札のご利益は一年間と考えられています。これは、新年に新たな神様をお迎えし、古い神様へ一年間の感謝を捧げるという日本の古来からの風習に基づいています。

返納のタイミング、いつ返納が正しい?

お札を返納するタイミングは、大きく分けて2つのパターンがあります。

授与から1年後を目安に

お札のご利益は、一般的に授与から1年間と考えられています。年の初めにお札をいただき、一年間無事に過ごせたことへの感謝を込めて、年末年始に新しいお札と交換するのが最も一般的です。

願いが叶ったタイミングで返納

合格祈願や安産祈願など、特定の願いを込めていただいたお札は、その願いが成就した時点で返納しても良いとされています。感謝の気持ちを伝える「お礼参り」として、願いが叶ったことを報告し、お札を納めましょう。

長く持ち続けても大丈夫?

お札を1年以上持ち続けても、罰が当たるわけではありません。しかし、お札には厄除けとしての役割もあり、一年間に溜まった厄を封じ込めているという考え方もあります。その厄が自分に返ってこないよう、1年を目処に返納するのが良いでしょう。

場所別・お札の正しい返納方法と作法

お札の返納は、ゴミとして捨てるのは絶対にNGです。感謝の気持ちを込めて、適切な方法で手放しましょう。

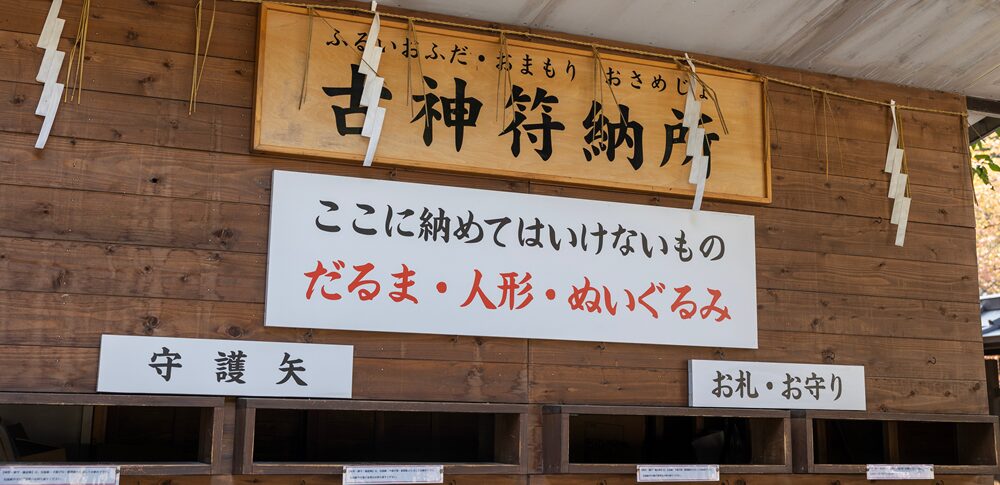

授与された神社やお寺に直接返納

これが最も丁寧で正しい返納方法です。多くの神社やお寺には「古札納所」や「お焚き上げ所」が設けられています。年末年始の初詣の時期は特に混雑し、特設の返納所が設けられることが多いです。

遠方の場合は近くの神社やお寺で返納

授与された神社やお寺が遠方で直接行けない場合でも、近くの神社やお寺に返納することは可能です。神社の場合は、基本的にどこの神社でも返納可能です。お寺の場合は、同じ宗派のお寺に返納するのが望ましいですが、異なる宗派でも受け入れてくれる場合があります。

郵送で返納

遠方で直接参拝するのが難しい場合、郵送での返納を受け付けている神社やお寺もあります。必ず事前に電話や公式サイトで確認しましょう。白い紙や封筒でお札を丁寧に包み、「お焚き上げ希望」や「御札在中」と明記して送ります。

どんど焼きで返納

小正月に各地で行われる「どんど焼き(左義長)」でも、お正月飾りなどと一緒に古いお札を燃やすことができます。これは、その煙に乗って神様が天に帰っていくと考えられているためです。

お札を返納したら実践すべきこと

お札を返納する行為は、ただ手放すだけでなく、一年間の感謝を伝え、新たな気持ちで次の年に備えるための大切な儀式です。

新しいお札を授与

古いお札を返納したら、新しいお札を授与しましょう。神棚に新しいお札を祀ることで、気持ちも新たに、清々しい一年を始めることができます。

お札の正しい祀り方を確認

お札の向きや場所には正しい作法があります。神棚に祀る場合は、神様を敬う心をもって、丁寧に取り扱いましょう。

感謝の気持ちを忘れない

お札を授与する際も、返納する際も、最も大切なのは感謝の気持ちです。日々の平穏や健康に感謝し、清らかな心で生活することが、さらなる幸運を引き寄せます。

お札を見たときの運気のサイン

お札は、あなたの心の状態を映し出す鏡のような存在です。

清々しい気持ちになる

お札を見るたびに、心が洗われ、清々しい気持ちになるなら、運気は良好です。日々の行いが神仏に届いているサインです。

心がざわつく、落ち着かない

お札を見るとなぜか落ち着かない、心がざわつく場合は、心に乱れがあるのかもしれません。無理をせず、一度立ち止まって自分を見つめ直す時間を取りましょう。

メッセージを活かす方法

お札から受け取るメッセージは、決して一方的なものではありません。それは、あなたの心のあり方や、日々の行動の結果として現れるものです。

日々の感謝を伝える

朝起きたときや夜寝る前に、神棚に向かって手を合わせ、感謝の気持ちを伝える習慣をつけましょう。

行動に移す

何か目標や願いがあるなら、お札に祈るだけでなく、自分自身も努力し、行動に移すことが大切です。お札は、あなたの努力を後押ししてくれる存在です。

体験談

Aさん(40代・男性)

「数年前から仕事がうまくいかず、精神的にも疲れていました。そんな時、出張先の神社でお札をいただき、仕事場のデスクに祀っていました。返納のタイミングも気にしていませんでしたが、会社の移転を機に、古いお札を返納し、新しいお札をいただきました。すると、不思議と心の中がすっきりし、新しい部署で任されたプロジェクトが成功。お札を新しいものに変えたことで、気持ちもリフレッシュされ、運気が変わったのだと思います。」

Zさん(30代・女性)

「受験生の時、合格祈願のお札をいただきました。無事に第一志望の大学に合格した後も、なんとなく手放すのがもったいなくて、ずっと引き出しにしまっていました。ある時、片付けをしていたらそのお札が出てきて、願いが叶ったのに、お礼参りもせずに放っておいたことに気づき、慌てて返納に行きました。すると、その後ずっと悩んでいた人間関係のトラブルが、嘘のように解決したんです。感謝の気持ちを忘れずに、きちんとけじめをつけることの大切さを学びました。」

よくある質問(FAQ)

Q1:お札はいつまで有効?

A1:一般的に、お札のご利益は授与から1年間と考えられています。年の初めに新しいお札に交換するのが最も良いとされていますが、特に期限があるわけではありません。願いが叶ったタイミングで返納するのも良いでしょう。

Q2:古いお札を返納する場所はどこ?

A2:最も丁寧なのは、授与された神社やお寺に直接返納することです。遠方の場合は、近くの神社やお寺でも大丈夫です。年末年始には「古札納所」が設置されることが多いので、そちらに納めましょう。

Q3:お札を返納するのにお金はかかる?

A3:多くの神社やお寺では、お札の返納自体に費用はかかりません。しかし、感謝の気持ちとして、お賽銭箱にお焚き上げ料を納めるのがマナーとされています。金額に決まりはありませんが、お札をいただいた時と同額程度が良いとされています。

Q4:お札を自宅で処分してもいい?

A4:原則として、お札をゴミとして捨てることは避けるべきです。やむを得ず自宅で処分する場合は、白い紙で包み、粗塩を振ってお清めしてから、他のゴミとは分けて処分しましょう。ただし、これは最終手段と考えてください。

Q5:お札以外の縁起物(破魔矢など)も一緒に返納できる?

A5:はい、多くの場合、破魔矢や熊手などの縁起物も一緒にお札納所に納めることができます。ただし、神社やお寺によってはルールが異なる場合があるため、事前に確認することをおすすめします。

まとめ

お札は、神様や仏様の御霊が宿る神聖なものです。一年間無事に過ごせたことへの感謝を込めて、年末年始に新しいお札と交換し、古いお札は神社やお寺に返納するのが正しい作法です。遠方で参拝できない場合でも、郵送や近くの神社への返納など、いくつかの方法があります。最も大切なのは、どのような方法であれ、感謝の気持ちを込めて丁寧に行うことです。この記事を参考に、お札を正しく扱い、神仏との繋がりを大切にしてください。