2026年は丙午ですが、「火の勢いが強い年だから不安」という声も耳に入りますよね。とはいえ、丙午は十干の丙(陽の火)と十二支の午(火の気)が重なる暦上のラベルのため、性格や人生の吉凶を決める根拠にはなりません。むしろ“節目の名前”だからこそ、立春(節分の翌日)を境に計画を見直し、防災や保険、健康と学びを整える良いきっかけにできます。

この記事では、丙午の意味と年の一覧、1966年の出生数減少の背景、迷信が生まれた歴史・心理・社会的要因を丁寧にほどき、最後に「今日からできる現実的な打ち手」へ落とし込みます。

目次

丙午とは?意味と背景

丙午(ひのえうま)は、十干の「丙(陽の火)」と十二支の「午(うま=火の気・正午)」が重なる干支で、陰陽五行では“火×火”という強い象意を帯びると説明されますが、ここで言う“強さ”はあくまで暦の比喩であり、人の性格や人生の吉凶を決める科学的根拠ではありません。

干支は十干(甲乙丙丁…)と十二支(子丑寅卯…)の組み合わせで年・月・日・時を符号化する記号体系のため、「丙午は勢いがある年」と語られても、それは暦注上のイメージに過ぎない、という前提を持っておくと不安に振り回されずに済みます。

干支は60年で一巡するため、丙午も60年ごとに巡ってきます。近現代で言えば1906年・1966年・2026年・2086年…という並びになり、干支の切り替えは立春(節分の翌日)基準が広く使われるため、1月〜節分前日生まれは前年の干支に属する可能性がある点にも注意が必要です。

午は季節でいえば盛夏、方位でいえば南、昼の頂点(正午)と結びつくため、「熱・明るさ・上昇」といった象徴が語られがちですが、年の名は年の名、現実の出来事は現実の要因で起きる——この線引きさえ押さえておけば、丙午の年も、年女も、落ち着いて“節目の設計”に使いやすくなります。

丙午はいつ?丙午の年一覧

干支は立春(節分の翌日)で切り替わるため、1月〜節分前日生まれは前年の干支に属する可能性があります。丙午の代表的な年を近現代中心に並べます。

| 西暦 | 和暦 | メモ |

|---|---|---|

| 1846年 | (江戸末期) | 参考 |

| 1906年 | 明治39年 | 参考 |

| 1966年 | 昭和41年 | 出生数が大きく減った年として有名 |

| 2026年 | 令和8年 | 直近の丙午 |

| 2086年 | ー | 次回(60年後) |

※干支の判定は「生年月日 × その年の節分日」で最終確認してください。

丙午の俗説と1966年の出生数の話

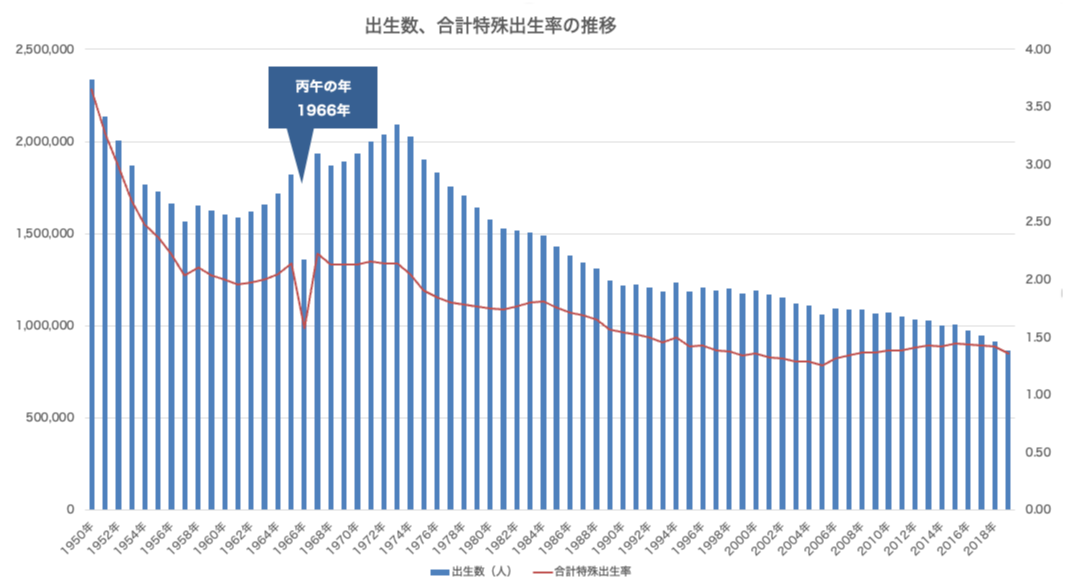

「丙午の女性は気性が激しく夫の命を縮める」——そんな言い伝えが地方に残り、1966年(昭和41年)には出生数が前年より大きく落ち込みましたが、これは迷信と社会的同調の影響で出産時期を調整した家庭が多かったためと分析されています。現在は医療・教育・働き方が大きく変わり、丙午に限った不利は実証されていません。むしろ“噂”が独り歩きしやすい時代だからこそ、一次情報とデータで判断する姿勢が大切です。

厚生労働省のデータ「出生数、合計特殊出生率の推移」をもとに作成

なぜ「丙午の迷信・俗説」が生まれた?

丙午には「火の勢いが強く、丙午生まれの女性は気性が激しい」「結婚や出産に不利」といった言い伝えが各地に残りますが、こうした俗説には明確なデータ的根拠がなく、いくつかの要因が重なって“それらしく”見えてきた、というのが実態に近い見方です。

象徴の連想が誇張されたため

丙=陽の火、午=火の気という“火×火”の比喩は、夏の暑さや正午の強い陽光と重なって、性格や出来事まで“激しく”語られやすくなりましたが、暦の象意は本来、天候や季節感を表す抽象的なラベルであり、個人の運命を決める決定因ではありません。強いメタファーほど物語として広まりやすい、という言語の性質も作用しました。

暦注・陰陽道・占い文化の影響が大きかったため

江戸〜近代にかけて、暦には六曜や凶方位、建築の忌み日など“読んで楽しい”情報が詰め込まれ、暦売りや占い本が庶民の娯楽と実用を兼ねて普及しました。暦注は「避ければ無難」という保守的メッセージになりやすく、丙午のように“わかりやすい強さ”を持つ符号は、怖さと面白さが同居する話題として拡散しやすかったのです。

自己成就的に“事実”が作られたため

1966年(昭和41年)の丙午には、出生数が前年より大きく落ち込む現象が起き、人口動態統計でもおおむね25%前後の減少として観測されました。これは「丙午を避けたい」という家族の意識が結婚や出産のタイミング調整を生み、当時の避妊手段や法制度(当時の優生保護法下での妊娠中断が比較的選びやすかった事情)も相まって、実際の数字に影響が出た、と解釈されています。

すると「数字が下がった=やはり凶兆だ」という確証バイアスが強まり、翌年や前年に出産が“移動”した事実は見落とされ、メディアの見出しや地域の語りが、迷信をさらに補強する結果になりました。

家制度・ジェンダー観・ライフイベントの不安が投影

家父長制の名残が強かった時代には、「家を守る」「跡取りを産む」といった期待が女性に集中しがちで、嫁姑関係や近所付き合いの圧力も重なって、特定年生まれの女性にレッテルを貼る語りが“秩序維持の方便”として使われることがありました。

社会が変化し、家族形態や就労が多様化した現在では、こうした背景そのものが前提を失っており、俗説に依拠する合理性は見出せません。

データで見ると“丙午ペナルティ”は確認されにくい

学業・収入・婚姻・寿命といった長期のアウトカムに、干支が一貫して不利な影響を与えることを示す実証は一般に見当たらず、丙午の人々が統計的に不利、という結論は導けません。差が生まれるとすれば、それは干支よりも教育機会・健康・地域経済・家庭環境といった現実要因のほうが説明力を持ちます。

どう向き合えばいいのか

丙午は“火の象徴が強い年名”として話題になりやすいのですが、迷信に引っ張られる必要はありません。年のラベルはカレンダーの目印と割り切り、節分を区切りに計画を見直す/安全・防災・保険・データ保全を年1で点検する/体力と睡眠のベースを整える——こうした“現実の打ち手”に置き換えれば、丙午の一年は十分に味方になります。

丙午の年をどう活かす?

午年の年女向けヒント

- 機動力は上げつつ、燃え尽き防止の“冷却”も:朝日5分+週3回の有酸素運動で体力を底上げしつつ、就寝時刻を固定して睡眠の質を担保。

- 発信は“月1の定例”で軽く続ける:SNSやポートフォリオに実績を淡々と積み重ね、完璧主義より頻度重視へ。

- “火”にちなみ、災害・保険・データを点検:火災保険の補償範囲、避難所の確認、写真データの二重バックアップを年1で。

- 予定は「締切→着手→見直し」で回す:カレンダーに“見直しタイム”まで予約し、オーバーヒートを回避。

よくある質問(FAQ)

Q. 丙午生まれは結婚や仕事で不利?

不利という根拠はありません。採用・昇進・婚姻は個人の能力・相性・環境で決まり、干支で差別するのは非合理です。

Q. 丙午の年に入籍や開業を避けるべき?

時期の吉凶より、準備の質や資金計画、支援体制のほうが結果を左右します。節分や立春を区切りに「計画の見直し」を入れると、むしろスムーズに進みます。

Q. 丙午の子どもを持つと大変?

育ちやすさは干支ではなく、睡眠・栄養・関わり方・環境で決まります。ラベルよりルーティンづくりを優先すると、親も子も楽になります。

まとめ(充実版・差し替え用)

丙午は“火が重なる”象徴ゆえ注目されがちですが、暦の記号は記号のまま扱うのが賢明です。迷信が広がった背景には、火の比喩の強さ、占い文化の拡散力、1966年の出生行動の自己成就、家制度やジェンダー観の圧力、といった歴史・心理・社会の要因が絡み合っていました。

だからこそ、私たちはデータと一次情報に立ち戻り、丙午を「不安の種」ではなく「計画を整える合図」として活用できます。年名に振り回されるのではなく、年名を使いこなす——その姿勢こそが、丙午の一年を穏やかで力強い時間に変えてくれます。